クリニック案内

| 医院名 |

|---|

| セキイイン 関医院 |

| 院長 |

| セキ カズヒロ 関 和宏 |

| 住所 |

| 〒847-0062 佐賀県唐津市船宮町2302-33 |

| 診療科目 |

| 内科、糖尿病内科、消化器内科、皮膚科、アレルギー科、泌尿器科 |

| 電話番号 |

| 0955-72-8265 |

お知らせ

2026.2.10更新

当院では、お気軽な美容ダイエット外来をしています。ご希望の方はご相談ください。

美容ダイエット

≪ 治療の流れ ≫

【 診察・カウンセリング 】

事前予約は不要です。

初診の方は受付にその旨を伝えて頂き、再診の方は診察券のご提示をお願いします。

その後、医師による問診・診察と血液検査をいたします。

⇩

【 今後の治療についての説明・投薬 】

注射の打ち方の説明後、自己注射を開始していただきます。

⦅ 注 意 ⦆

◎糖尿病治療中、または以前、糖尿病と言われた事のある方は初診受付時にお申し出ください。

◎比較的患者さんが少ない16時以降の受診をお勧めします。

≪保険外(自費)診察料金表≫

| 診察料 | 料金 |

|---|---|

| 自費診察料(初診) | 3,300円 |

| 血液検査料 | 1,000円 |

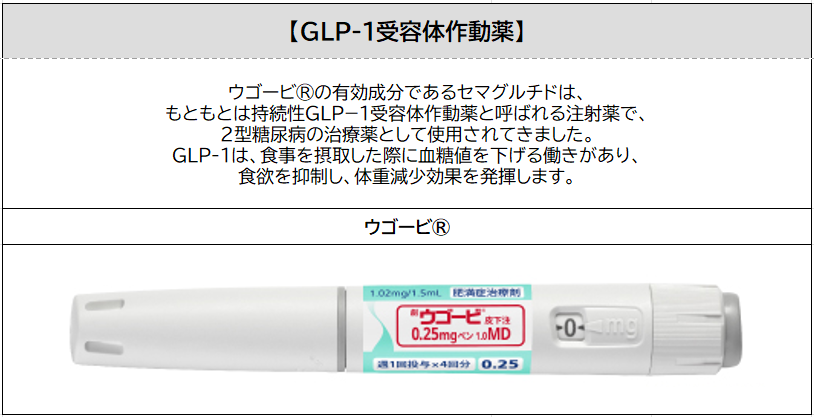

≪肥満症治療薬≫

| 薬品名 | 内容 | 料金 |

|---|---|---|

| ウゴービ皮下注MD (0.25㎎) | 1本(4回分) | 15,000円 |

| ウゴービ皮下注MD (0.5㎎) | 1本(4回分) | 20,000円 |

※治療薬は上記以外の用量も取り揃えております。ご希望の方はご相談ください。

※表示価格は、注射針、アルコール綿を含めた金額です。

※2回目以降の受診時には診察料は発生致しません。上記料金(薬剤料金)のみになります。

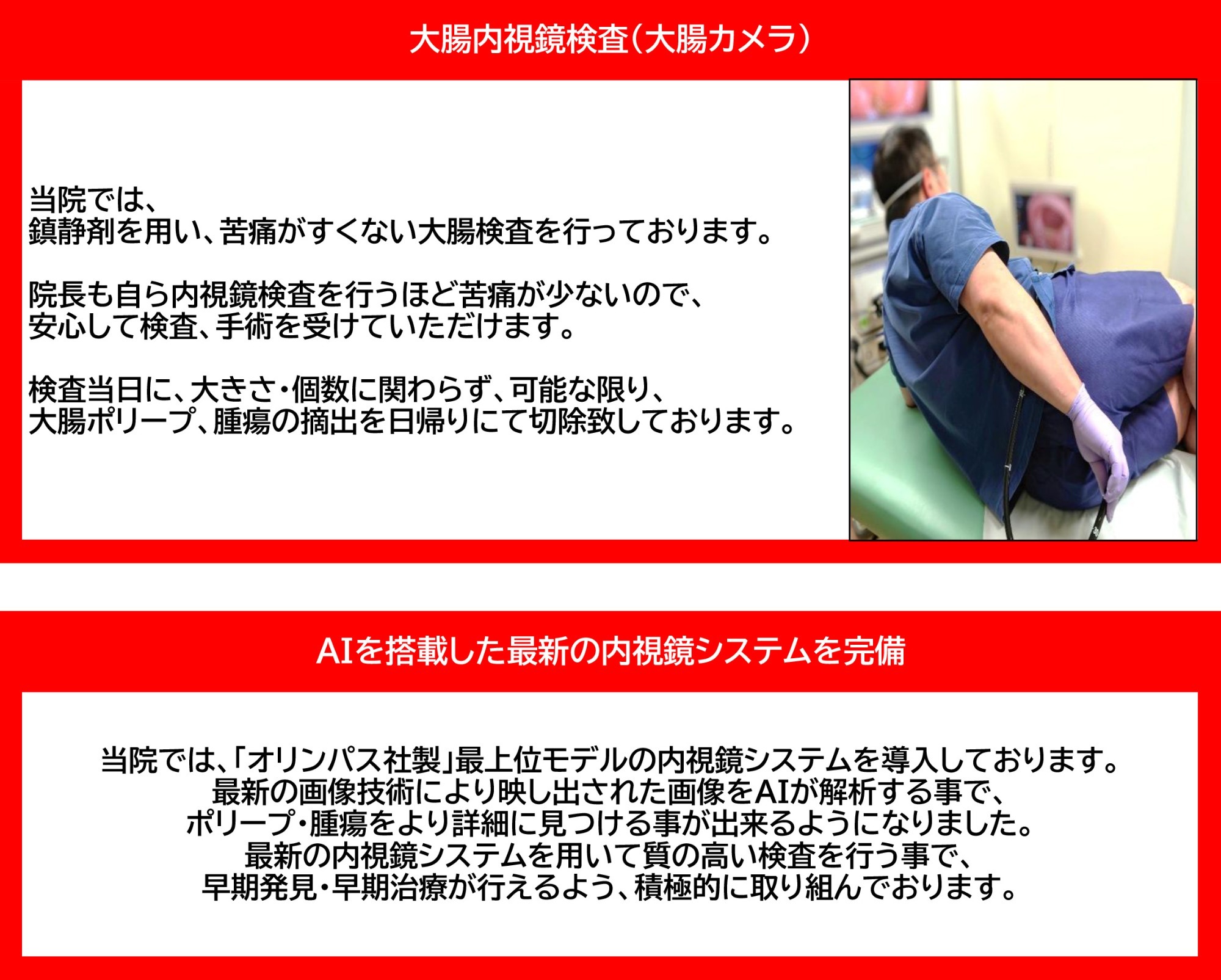

大腸カメラ(=大腸内視鏡)

AIを搭載した内視鏡画像診断支援ソフトウェア 「EndoBRAIN」を導入しました

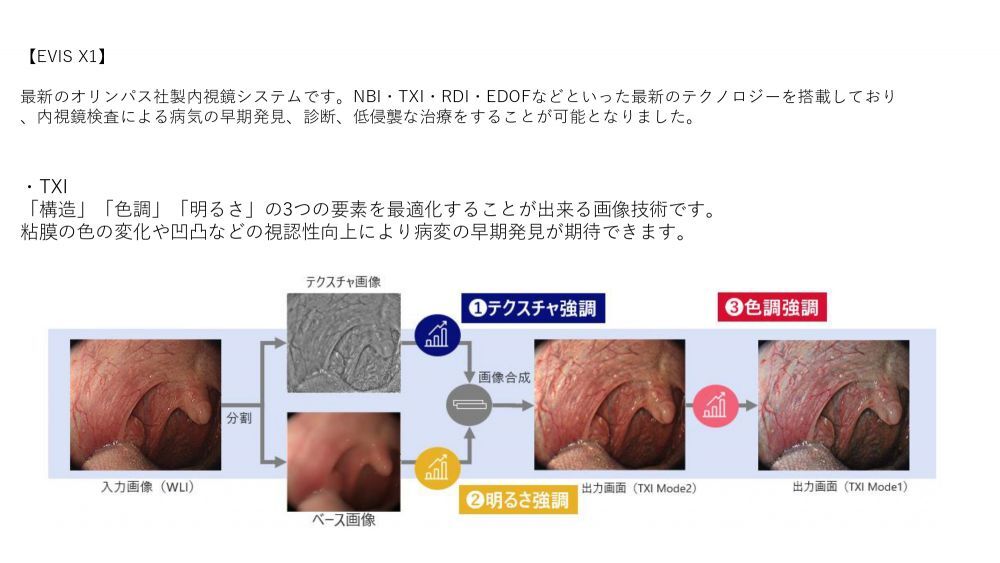

最新技術が集結した「EVIS X1」シリーズの導入

「EVIS X1」は、病変の発見・診断・治療の質や検査効率の向上を目指した新技術を搭載することで、がんなどの消化器疾患の早期発見・早期診断・低侵襲治療に貢献します。

下部消化管内視鏡(大腸カメラ)

下部消化管汎用ビデオスコープ(大腸内視鏡)

EVIS X1 CF-EZ1500DL/I

- ハイビジョンを上回る高画質を実現しています。

- 操作性に優れ、挿入時における患者さんの苦痛の緩和に貢献します。

【ポリープの切除】

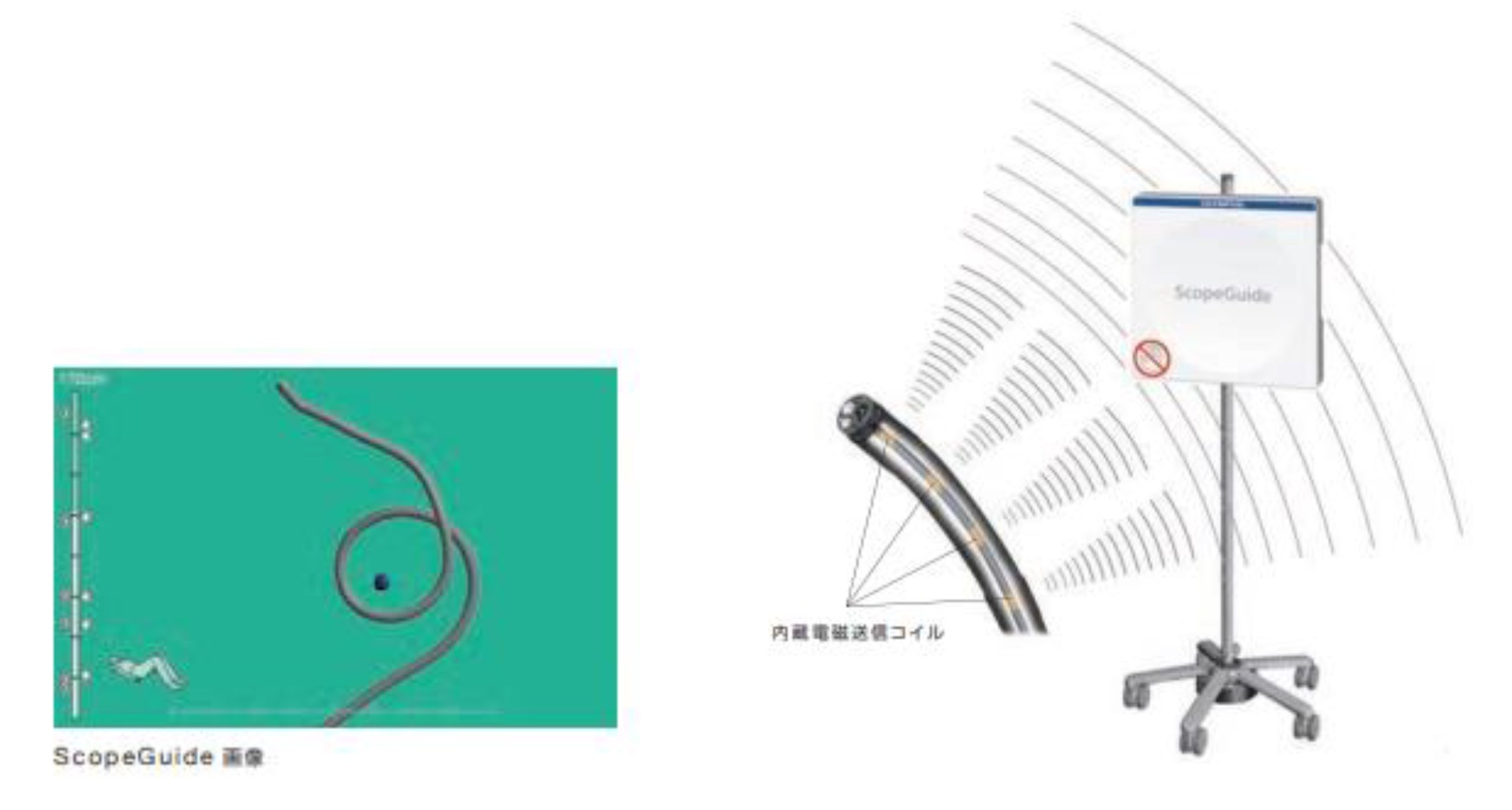

内視鏡挿入形状検出装置(UPD)

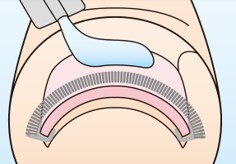

内視鏡的粘膜切除術(EMR)

内視鏡的粘膜切除術(Endoscopic mucosal resection:EMR)は内視鏡を用いて筋層以下(粘膜下層の奥)に障害を与えずに、粘膜下層の深さで粘膜層を広く切除し、組織を回収する技術です。内視鏡の役割は患者さんのQOLの向上につながる低侵襲(ていしんしゅう)治療の実現の為、「広範囲の早期がんをより適確に、完全に、一括切除する」事を目指したEMRは、早期のがんに対し、従来の外科的治療に代わる新しい治療法として脚光をあびています。

EMRの技術(器具や道具の開発)も改良・応用され、様々な病変の検査、処置・治療に、幅広く利用されていく事と考えられます。

高周波スネア

ホットバイオプシ鉗子

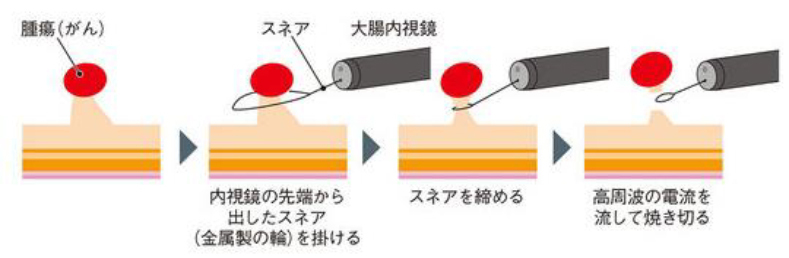

内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)

小さなポリープを切除

ポリペクトミーとは、ポリープや腫瘍を切除、治療する方法です。

ポリペクトミーは、痛みを伴うことはありません。

ポリペクトミーにはコールドポリペクトミーとホットポリペクトミーがあります。

コールドポリペクトミー

コールドポリペクトミーは電流を使用せずスネアをかけて切除するため、術後の出血のリスクが非常に低い事がメリットになります。

ホットポリペクトミー

ホットポリペクトミーは電流を使用する為、大きい大腸ポリープを切除する事が可能ですが、コールドポリペクトミーに比べると術後の出血のリスクがあります。

コールドポリペクトミーは1㎝以下の大腸ポリープ切除に適していますが、1㎝を超える様な大腸ポリープになると、ホットポリペクトミーで切除する事もあります。切除方法についてはどちらで行った方が最適かを考えて治療を行う様にしております。

内視鏡によるがん治療の進歩

早期がんに対して行われている内視鏡治療は、開腹手術に比べて入院日数が短期間ですみ、また患者さんへの負担も軽くできるため、従来の外科治療に代わる新しい治療法として注目されています。

内視鏡を使った治療法には、スネアと呼ばれる金属の輪を病変部に引っ掛け、高周波電流を流して切り取る方法(内視鏡的粘膜切除術;Endoscopic mucosal resection:EMR)や、最近では、専用の処置具を使ってより大きな病変を切り取る方法も行われるようになってきています。

これは内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic submucosal dissection: ESD)と呼ばれています。

EMRは、治療が比較的短時間ですみますが、一度に切り取ることができる病変が、スネアの大きさ(約2cm)までと制限があるのに対し、ESDでは専用の処置具を使い、より広範囲に病変を切り取ることが可能な治療法です。切り取られた病変は、最終的に顕微鏡でその組織の様子が確認されます(病理検査)

このように、ESDでは大きな病変もひとかたまりで取れ、また病理検査でのより正確な診断にも役立つと考えられています。

ESD治療に用いられる器具

胃カメラ(=胃腸内視鏡)

最新技術が集結した「EVIS X1」シリーズの導入

「EVIS X1」は、病変の発見・診断・治療の質や検査効率の向上を目指した新技術を搭載することで、がんなどの消化器疾患の早期発見・早期診断・低侵襲治療に貢献します。

上部消化管内視鏡(胃カメラ)

当院では、消化器疾患の専門的な検査・治療を行っており、最新のオリンパス製EVIS X1シリーズという内視鏡を導入しております。

また、経鼻内視鏡も導入しており検査も楽に行う事ができます。

上部消化管汎用ビデオスコープ(経鼻内視鏡)

EVIS X1 OLYMPUS GIF-1200N

- 先端5.4mmの細さにより、楽に検査が受けられます。

- ハイビジョン画質により、従来より綺麗な内視鏡検査が期待できます。

上部消化管汎用ビデオスコープ(経口内視鏡)

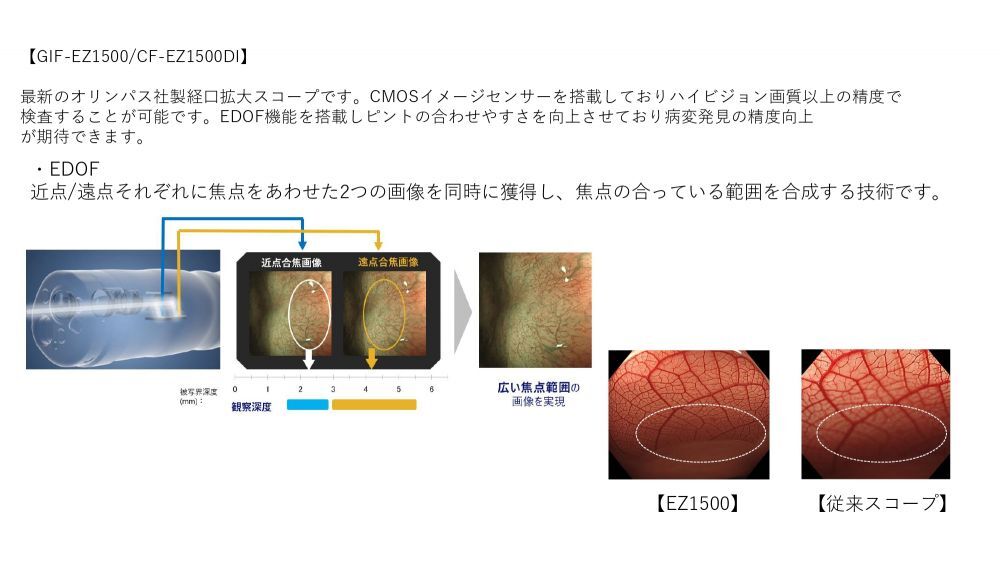

EVIS X1 OLYMPUS GIF-EZ1500

- より高精細な画質で観察することが可能です。

- 拡大観察機能を新たに装備し、その場で癌の診断が可能となりました。

糖尿病専門外来

糖尿病について

糖尿病

糖尿病は、体の栄養分である糖を身体にうまく運ぶことができなくなり、血液に糖があふれてしまう状態です。

糖の利用には、すい臓から出てくるインスリンの働きが重要で、何らかの原因ですい臓の機能が悪くなり、インスリンの出が悪くなると、糖が利用しにくくなり、血液の中にたくさん残ってしまいます。

血糖値が高い状態が長く続くことで、血管がダメージを受けてしまいます。

このダメージが蓄積した状態が動脈硬化で、血管は全身を走っているため、眼、じん臓、神経、脳卒中、心筋梗塞などの合併症を起こす原因となります。

他にも骨粗しょう症、うつ病、不眠、睡眠時無呼吸症候群、認知症などがあります。

また免疫力が低下して、風邪や肺炎、膀胱炎などにかかりやすくなります。

様々な身体へのダメージにより、日常生活の質を下げてしまうことなります。

糖尿病の種類

1型糖尿病と2型糖尿病がありますが、どちらもすい臓に問題があり、インスリンの出が悪いことは同じですが、少し異なっています。

1型糖尿病

インスリンを作る細胞が、ウイルス感染などをきっかけに破壊されて、からだの中のインスリンの量が絶対的に不足して発症します。

2型糖尿病

遺伝でインスリンが出にくい体質を持つ、また運動不足や脂肪の過剰摂取などの生活習慣により、インスリンの働きが悪くなるといった条件が組み合わさって発症します。

日本の糖尿病患者の約95%以上は、2型糖尿病です。

その他、遺伝子の異常や、肝臓や膵臓の病気が原因となるものや、妊娠中に発見される妊娠糖尿病があります。1型糖尿病と2型糖尿病で治療が異なってきます。

まずは自分がどちらになるかきちんと調べましょう。

糖尿病の症状

以下の症状にあてはまるものがいくつかあれば、糖尿病の可能性があり、一度検査されることをおすすめします。

- この頃、目立って太ってきた。

- 急に甘い物がほしくなる。

- ダイエットもしていないのに急に体重が減った。

- とても、のどが乾く。

- 尿の回数が多い、また量が多い。

- 尿が妙に泡立つようになった、または臭いが変わった。

- 全身がだるく、疲れやすい

- 視力が落ちてきた

- 手足がしびれる

- 傷が治りにくい

- やけどや怪我の痛みを感じない

- 足がむくむ

合併症

糖尿病では、きちんと「血糖コントロール」をしないと、血液中にあふれたブドウ糖が全身の血管にダメージを与え、様々な合併症を招くようになってきます。ある病気が元になって起こってくる、別の病気や症状のことです。

糖尿病の合併症には、三大合併症と言われる「糖尿病網膜症」「糖尿病性神経障害」「糖尿病性腎症」や大血管障害(心筋梗塞や脳梗塞、末梢動脈性疾患など)があります。

網膜症

目の内側には、網膜(目から入った光が像を結ぶ場所)という膜状の組織があり、ここには光や色を感じる神経細胞が敷きつめられています。

高血糖が長い期間にわたって継続すると、ここに張りめぐらされた細い血管が動脈硬化によるダメージを受けます。

血液の流れが悪くなって栄養と酸素が十分に供給されなくなり、視力が低下してきます。進行すると出血や網膜剥離を引き起こしたり、時には失明を来たしたりするケースもあります。

かなり進行するまでは自覚症状が無いことも多く。「まだしっかり見えているから大丈夫」といった自己判断は禁物です。

糖尿病の人は、目に特別な異常を感じなくても定期的に眼科を受診し、検査を受け続ける必要があります。

また、糖尿病は白内障や緑内障の原因にもなります。

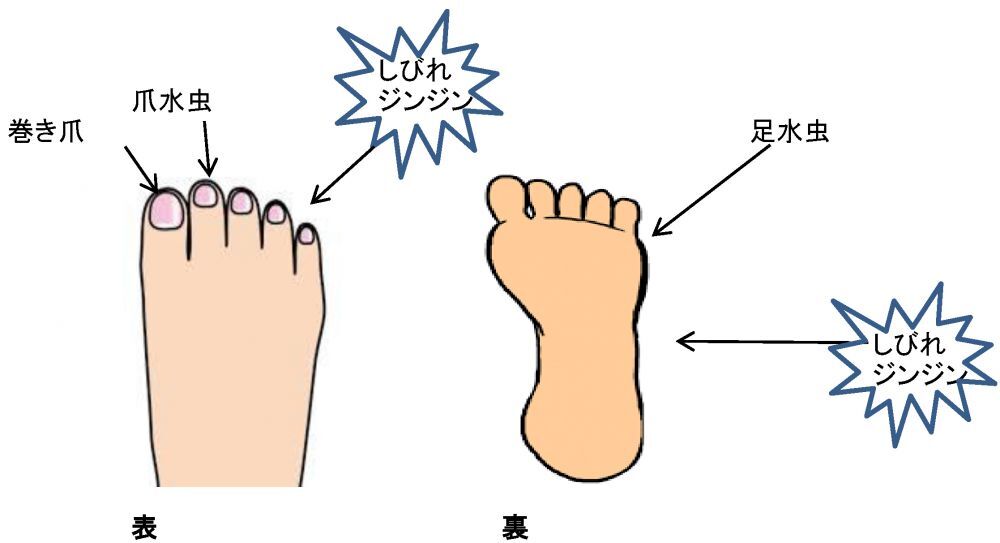

神経障害

主に足や手の末梢神経が障害され、「手足のしびれ」「やけどや怪我の痛みに気づかない」などの症状が現れてきます。

ほかにも胃腸の不調(下痢・便秘)、顔面神経麻痺、立ちくらみ、発汗異常、ED(勃起不全)など、様々な症状が現れてきます。

足の感覚が鈍くなり、痛みを感じにくくなることで、足の怪我から、足が腐ってくる壊疽(えそ)という状態になり、足切断に至ることがあります。

腎症

血液をろ過して尿をつくる腎臓の糸球体(しきゅうたい)という部分の毛細血管が傷害されて機能が損なわれ、次第に尿がつくられなくなり、やがて人工透析に至ります。

週に2~3回、定期的に透析を受ける必要が生じるので、日常生活に少なからぬ影響が及んできます。

現在、人工透析の原因第1位が、糖尿病によるものです。他の合併症同様に、自覚症状が無いままに進行します。

早期に発見するためには、定期的な腎機能の検査が欠かせません。

大血管障害

高血糖が続くと、細い血管だけでなく太い血管もダメージを受けます。動脈硬化を起こした血管は狭くなり、時には詰まってしまうこともあります。

血流が悪くなったり、完全に詰まったりすると、狭心症や心筋梗塞などの心臓病*をはじめ、様々な病気を引き起こします。

※糖尿病の人は血糖値が正常な人より、約3倍も心臓病の発症リスクが高いことが知られています。

心筋梗塞

心臓に酸素や栄養を供給している血管が硬くなったり、狭くなってきます。心臓の血管の中が狭くなったところに、血液の塊(血栓)が詰まって血管を塞いでしまうと、酸素が供給されなくなった部位がダメージを受け、心筋梗塞を発症します。

普通の方であれば、心筋梗塞が起こると胸が強く締めつけられるような激しい痛みが生じますが、糖尿病による神経障害を持っている患者さんでは、痛みを覚えないケースもあります(無痛性心筋梗塞)

脳梗塞

脳の血管が詰まってしまい、詰まった箇所の先に血液が供給されなくなってしまうのが脳梗塞です。

そして閉塞を来たした場所に応じて、様々な症状が引き起こされます。半身の麻痺や言葉の障害などが代表的です。

末梢動脈性疾患

足の血管の動脈硬化が進行し、動脈の狭窄や閉塞によって血流が悪化することによって引き起こされます。

足やふくらはぎが痛くなって運動ができない、休み休みでないと歩けない(間欠性跛行)などの症状が現れてきます。

生活・行動範囲も制限されてきます。さらに症状が進むと、潰瘍や壊疽(えそ)を起こしてしまい、足を切断しなければならなくなるケースも出てきます。

治療

(1)食事療法

一人ひとり食事療法の大切なポイントは違います。皆さんの食事状況など(炭水化物が多い、果物・お菓子が大好き、外食・お酒が多い、朝食を抜く、夜ご飯が遅いなど)を伺わせて頂いた上で、その方に合った食事療法をお話し致します。糖尿病の食事療法については、様々な情報がテレビ・本・ネット上にも情報があふれ、迷われることも多いかと思います。食事が変わるだけで、薬を増やしたり、インスリンを使わなくても糖尿病の状態が、非常に良くなることも多いです。

なにより「実行しやすい」食事療法をご提案できるよう努めています。

(2)運動療法

一効果的な運動療法についても一人ひとりの身体の状態により違います。運動についても様々な情報があふれて、迷われる方も多いと思います。

コツをおさえた運動療法についてアドバイスいたしております。

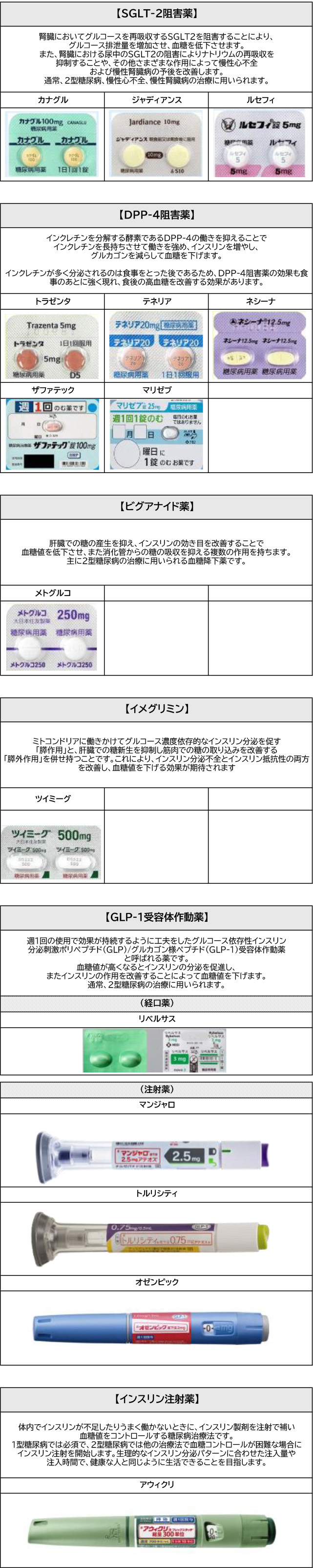

(3)薬物療法

糖尿病の治療薬には、大きく分けて、内服薬と注射薬があります。

内服薬は、インスリンの効き目をよくする薬、膵臓に働きかけてインスリンの分泌を促す薬、糖の吸収をゆっくりにしたり、尿に排泄して血糖値をおさえる薬、の3つに分けられます。注射薬には、インスリンとGLP-1アナログがあります。

インスリンは、不足しているインスリンを補うもので1型糖尿病の方には必須の治療になります。

インスリンの打ち方は2型糖尿病の方であれば1日1~4回まで様々な治療法があります。

GLP-1アナログは、食事をしたときに消化管から分泌されるインクレチンというホルモン(すい臓に働きかけて血糖の上昇に合わせてインスリンの分泌を促す作用を持つホルモン)の働きの効きめを長くしたもので、血糖に応じて働く薬であるため、他の薬との組み合わせにもよりますが、単独では低血糖を起こしにくいという特徴があります。

糖尿病の治療薬には、最近、多くの薬が登場し、身体の状態にあった薬の様々な選択ができるようになってきました。

飲み薬や注射を使用中で、なかなか改善しない方、体重が増加して困っている方、低血糖が心配な方など、不安に思われている方は、一度ご相談にいらしてみませんか。患者さまの身体の状態をきちんと把握し専門医の立場から総合的に判断し、薬物治療をすすめていきます。

病態や体質にもよりますが、食事・運動療法を効率よく行っていただくことで、のみ薬やインスリンを減らす方もいらっしゃいます。

薬に不安のある方は、ご相談されることをお勧めいたします。

糖尿病治療においては、専門医師および専門スタッフによる専門的な治療ないし日常的な生活における指導、フットケア等の合併症予防に努めております。また、管理栄養士による栄養指導を実施し、生活習慣の改善から徹底した管理を行っております。

当院では外来でのインスリン導入およびインスリン管理における指導を専門スタッフにより行い、入院せずに日常生活でのコントロールを目指した治療も行なっております。

フットケア

当院では糖尿病の治療と併せて糖尿病足病変の予防と治療を行っております。

患者さまに足のケアと共に足の洗い方、爪の切り方、観察の仕方等足に対する指導を行っております。

外来受診の際には遠慮なく医師、看護師にご相談下さい。

脂肪肝外来

脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が蓄積される病気で、肝臓の機能を低下させます。

食べ過ぎや運動不足、肥満、糖尿病、アルコールの摂取などが原因で起こります。

放置すると肝硬変や肝臓がんなどの深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

ストレス管理などによる生活習慣を改善することで治すことができます。

| 【原因】 | 食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足、肥満、無理なダイエット 糖尿病、高中性脂肪(脂質異常) |

|---|---|

| 【症状】 | 疲れやすい、肩が凝る、腹部の不快感 |

| 【合併症】 | 肝炎、動脈硬化、肝硬変、肝臓がん |

| 【診断】 | 超音波検査、血液検査、CT検査、MRI検査、肝生検 |

| 【治療】 | 食事療法、運動、禁酒(節酒) |

| 【食事療法のポイント】 | 糖質、脂質の過剰摂取を避ける 野菜や海草、きのこ類などを十分摂取する 食物繊維やビタミン類を減らさないように注意する たんぱく質を適度に摂取する |

特に糖質の摂り過ぎには注意が必要です。果物の果糖は吸収がよく、肝臓で中性脂肪になりやすいため、1日に1/2個を目安に朝食時に食べましょう。

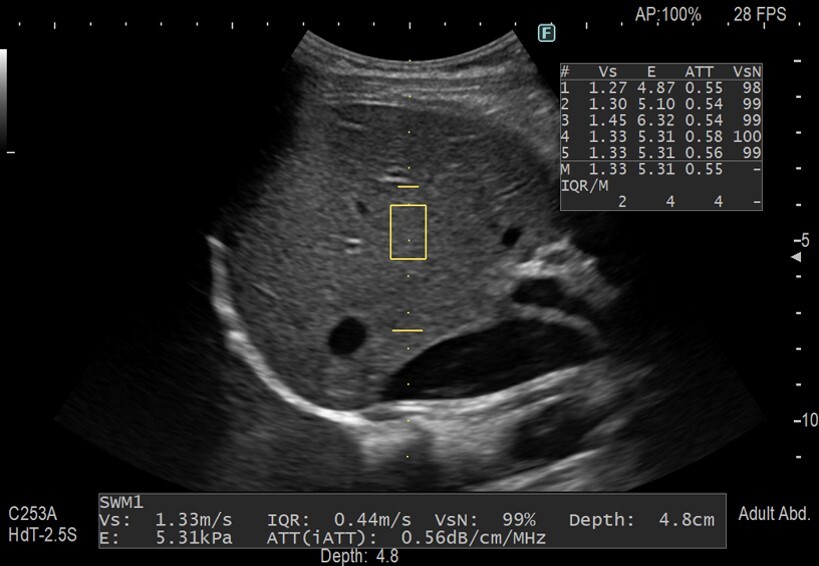

当院では、超音波画像診断装置を使って肝臓の硬さを測定し、また高画質な画像で診断する事が可能です。

肝臓の硬さを測定することで、線維化(線維が増えて硬くなること)の程度(線維化ステージ)を調べることができます。

肝臓の硬さ、繊維化が進むことで肝硬変、肝不全、肝臓がんに進行するリスクが高まりますので、早めに検査を行う事で進行や予防にも繋がります。

超音波のルーチン検査が変わる。未来基準の「画質」と「使いやすさ」

先進の「DeepInsight」技術を、コンパクトなボディに惜しみなく注ぎ込みました。いつでも「リアルな」高画質での検査が実施可能です。めざしたのは超音波検査の「未来基準」。ARIETTA 750 DeepInsight SEが超音波診断装置の新たな価値を提供します。

Shear Wave Measurement(SWM)/iATT

組織にせん断波を発生させ、伝搬速度(Vs)を計測することで硬さを評価できます。

iATTは肝脂肪化の程度を推定するための指標(ATT)を計測します。

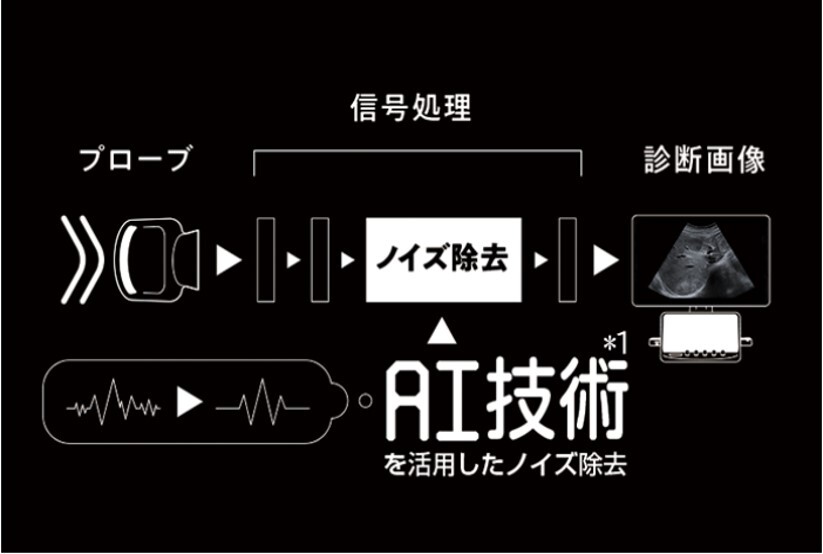

DeepInsight Technology

画質処理開発においてAI技術*1を使用したDeepInsight技術は、膨大な情報から必要な情報のみを抽出し、ノイズに埋もれていた微細な組織や複雑な組織構造をより明瞭に表現することが可能となりました。

より自然な表現で組織を描出します。

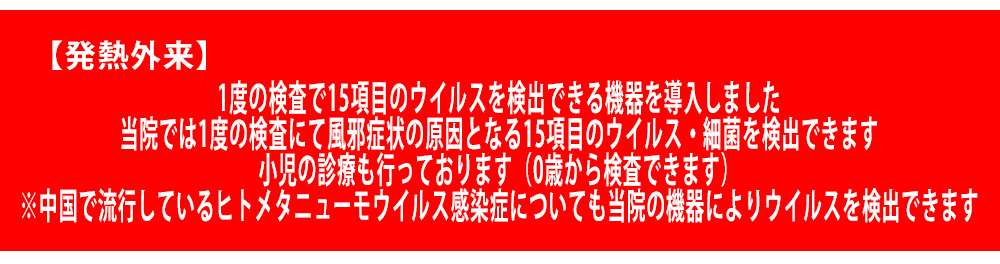

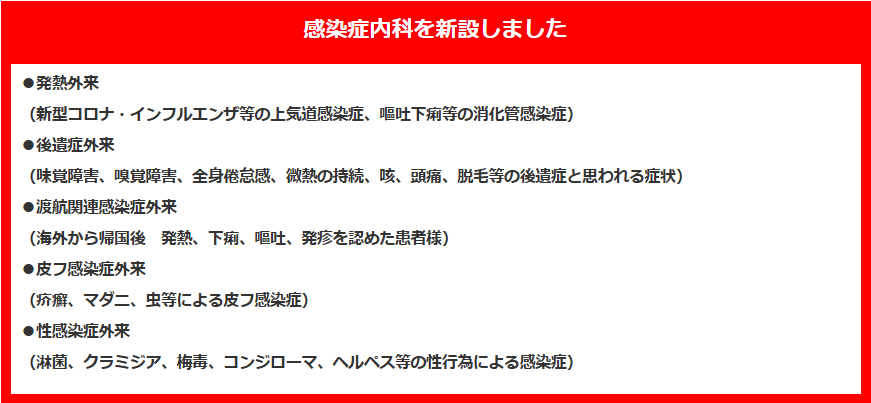

発熱外来

入口2箇所ともインターフォンがございますので、かぜ症状(発熱、せき、のどの痛みなど)がある方はインターフォンを押してお知らせ下さい。

【感染対策用待合室(クリーンルーム)】

症状のある方は感染対策用待合室にてお待ち頂きます。

感染対策用待合室(クリーンルーム)では感染対策の為陰圧環境ならびに強制換気を実施しております。

HEPAフィルタを導入致しました。

HEPAフィルタとは定格流量で粒径が0.3µmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集効率をもつエアフィルタのことです。空気清浄が要求されるあらゆる分野で使用される超高性能フィルタです。

熱・咳・喉の痛み等の症状がある方の診察手順

患者さまの安全確保を目的に、熱・咳・喉の痛み等の症状がある方は、当院2箇所の出入り口にインターホンを設置しております。そちらより当院スタッフに症状をお伝え下さい。

スタッフが出て参ります。一般の患者さまがおられる場所を通らないように、感染対策用待合室(クリーンルーム)にご案内させていただいております。

感染対策用待合室(クリーンルーム)入口です。

感染対策用待合室(クリーンルーム)です。患者さま同士の感染を防げるように対策もおこなっております。

感染対策用待合室(クリーンルーム)にて医師による診察を行います。診察に関しては手袋、N95マスク、フェイスシールド、ガウン等による感染防護服を着用させて頂きます。

睡眠時無呼吸症候群へのCPAP療法

当院ではCPAP療法による治療を行っております

睡眠時無呼吸症候群とは?

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に何度も呼吸が止まった状態(無呼吸)や止まりかけている状態(低呼吸)が繰り返される病気です。その結果、睡眠が妨げられて日中の眠気を引き起こし、居眠り運転などによる交通事故の原因のひとつとされていることはご存知の方は多いかもしれません。自動車事故のリスクが一般の方に比べて数倍高くなる一方で、繰り返す低酸素血症のために高血圧、心筋梗塞、脳卒中、耐糖能異常などの合併症を引き起こす可能性があることも報告されており、治療せずに放置しておくと生命に危険が及ぶ場合もあります。

適切な検査とそれぞれの患者さんに応じた治療が必要です。

経鼻的持続陽圧呼吸療法装置 (nasal CPAP)

経鼻的持続陽圧呼吸療法装置 (nasal CPAP:nasal Continuous Positive Airway Pressure 以下CPAPと略す)は、一定圧を加えた空気を、鼻から送り込むことによって上気道の閉塞を取り除き、睡眠中の気道を確保する非常に有効な治療法です。中等症以上の睡眠時無呼吸症候群の患者さんに有効で、多くの患者さんへの治療の第一選択とされています。

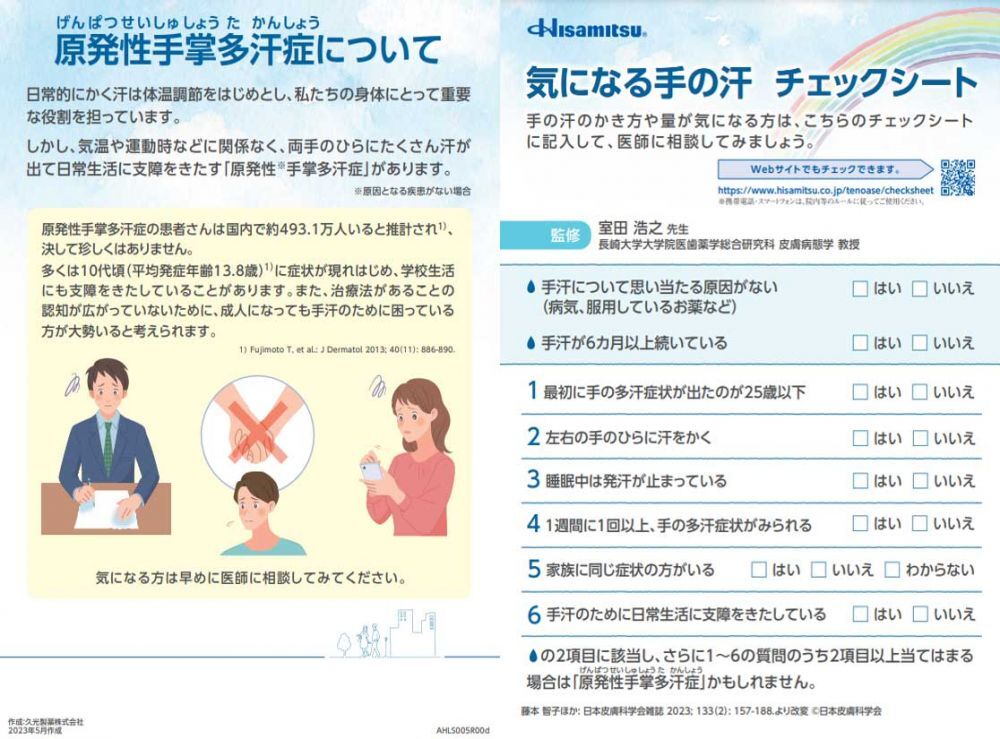

手掌(しゅしょう:手のひら)多汗症

日常生活をする上で、さまざまな困りごとをもたらすほど手のひらから汗が出る症状を

「手掌多汗症」といいます。

手掌多汗症は、手のひらにたくさんの汗をかき、日常生活に大きく影響を及ぼします。

たくさんの汗が出ますが、汗腺の数、分布、形は人による違いはありません。

手のひらは、緊張や集中といった精神活動が交感神経に伝わることで発汗を起こします。

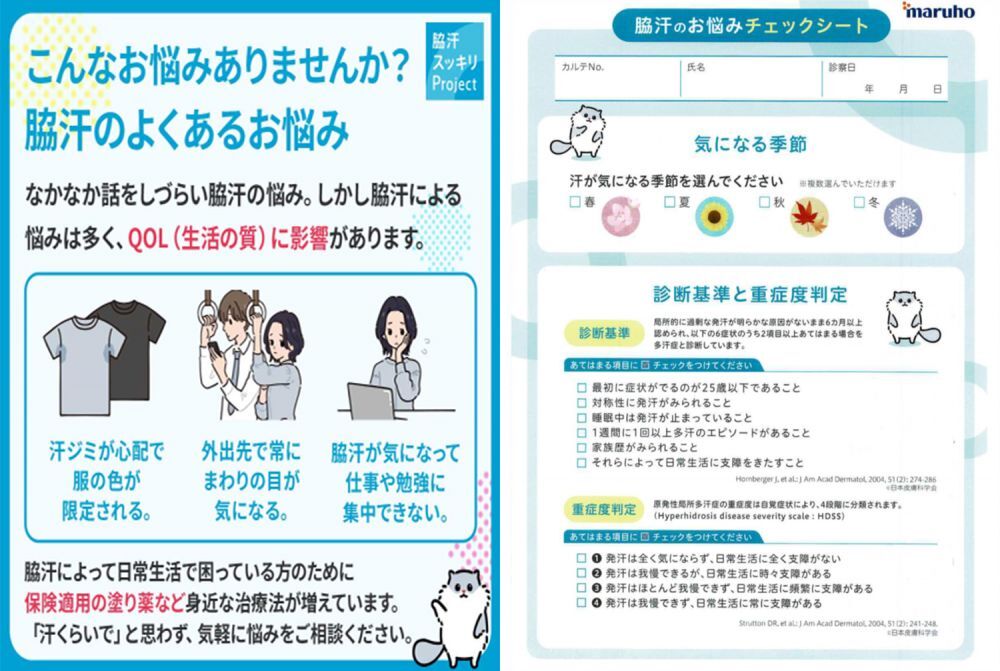

腋窩(えきか:脇)多汗症

脇の多汗症は、体温調節に必要な量を超えて、通常よりも多く脇汗をかいてしまうことで

日常生活に支障をきたす疾患です。

医学的には「腋窩多汗症(えきかたかんしょう)」と呼びます。

脇の多汗症の発症率は3.7%で、日本には約260万人の患者さんがいると推測されます。

| メーカー | マルホ株式会社 |

|---|---|

| 一般名 | グリコピロニウムトシル酸塩水和物 |

| 商品名 | ラピフォートワイプ |

| 部位 | 腋窩(脇) |

| 使い方 | 1日1回、両脇に塗布します。 1回使いきりのワイプ剤ですので衛生的に使用でき、 外出先でも使いやすいのが特徴です。 |

| メーカー | 科研製薬株式会社 |

|---|---|

| 一般名 | ソフプロニウム臭化物 |

| 商品名 | エクロックゲル |

| 部位 | 腋窩(脇) |

| 使い方 | 1日1回、両脇全体に継続的に塗布することで効果を発揮します。 |

| メーカー | 久光製薬株式会社 |

|---|---|

| 一般名 | オキシブチニン塩酸塩 |

| 商品名 | アポハイドローション |

| 部位 | 手掌(手のひら) |

| 使い方 | 1日1回就寝前に手掌に塗布することで効果を発揮します。 |

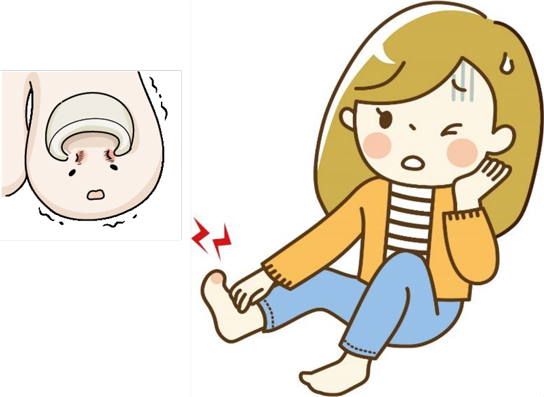

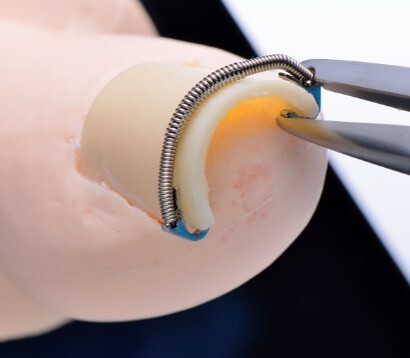

巻き爪治療 (巻き爪マイスターによる矯正治療)

巻き爪とは

巻き爪とは、爪の両側あるいは片側の端が内側に向かって強く巻き込んだ状態になる爪の変形のことをさします。

最もよく見られるのは足の親指です。爪を前から見たときにアルファベットの「C」や「J」の字のように見えることが多いのですが、ホチキスの針のように鋭角に曲がった状態になることもあります。

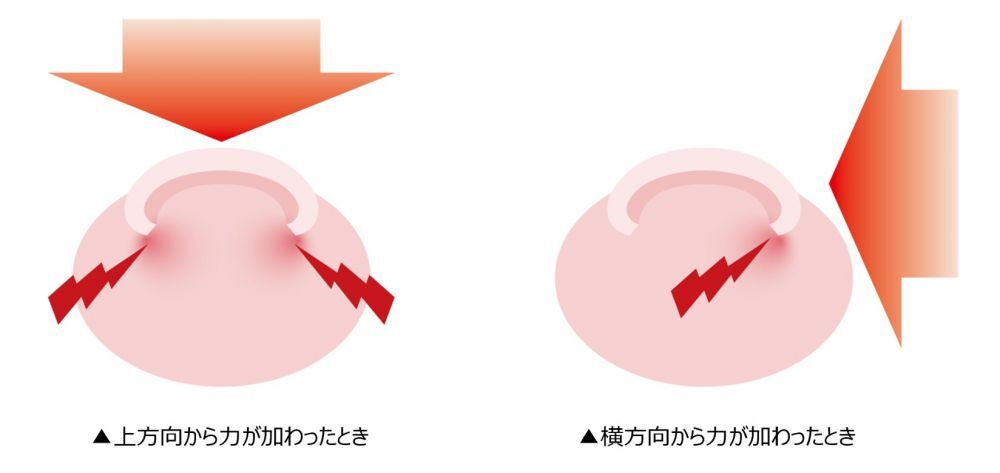

巻き爪の患者さんが矯正治療を始めるきっかけとして最も多い症状は「痛み」です。

何もしなくても足の指先が痛い(自発痛)という方だけでなく、上方向や横方向から力が加わると痛む(圧痛)という方も、治療の対象になります。長く歩いた時、つま先が狭い靴を履いた時、就寝時に掛け布団の重みが加わった時など、日常生活の中で痛みを感じるシーンはさまざまのようです。

通常、巻き爪は自然に治るものではありません。長い間放置すると、症状がさらに悪化したり、痛みをかばった歩き方を続けることで膝や腰の痛みへと発展したりする可能性もあります。繰り返し痛みを感じるようになったら、早めに治療を始めることをおすすめします。 また、巻き爪の「外見」が気になって治療を希望される方もいます。

冬~春頃に矯正治療を始めて、素足を出す機会が増える夏までに爪の形をきれいに整えておくのも一つの方法です。

巻き爪マイスターによる矯正治療

・巻き爪に対する矯正治療とは

矯正器具を使って爪の形を本来の状態に近づけることにより、爪による皮膚への圧迫・刺激を防ぐ治療です。

施術直後から痛みが取れる場合もあり、巻き爪治療としては第一優先で選択される治療となります。

・矯正治療の適応となる患者さん

足の爪が過度に湾曲している患者さんが対象です。装着前に爪幅を測定し、適応したサイズの矯正具を装着します。

爪幅が矯正具の適応サイズを大きく外れる患者さんには装着できない可能性があります。また、爪の状態によっては装着いただけない場合もあります。

(例:爪周囲に炎症を伴う方、あまりにも爪を短く切られている方(深爪の方)、爪がもろい方、爪の厚さが薄い方 など)

・矯正具の交換時期

2週間~3ヶ月の連続装着を想定しています。爪が伸びてきたら、むやみに触らず、装着したまま医療機関を受診してください。

・矯正具の交換時期

矯正治療中は爪に大きな負荷がかかるスポ―ツ(水泳、サッカーなど)は出来る限り控えてください。矯正具が外れる可能性があります。

外用薬を併用する方法

・外用薬を併用する方法とは?

一時的に爪をやわらかくする専用の薬剤を矯正具と併用して、治療期間を短縮し、さらに、再発しにくくする治療法です。

・外用薬の特徴

有効成分が、爪を一時的に軟らかくすることで、爪矯正具の治療効果を高めます。

軟らかくなった爪は数日かけて再び硬化します。爪矯正具の働きにより、平たんになったまま爪が再硬化するため、再び巻きにくい爪になることが期待されます。

・注意すべき点

塗布してから約24時間後に、外用薬を必ず洗い流してください。外用薬による刺激などの副作用が生じる可能性があります。

当院では内科を中心とした総合的診療および、糖尿病内科、消化器内科、アレルギー科、皮膚科、泌尿器科の専門的診療を行っております。

- 糖尿病専門外来についてはこちらをクリックして下さい・・・糖尿病専門外来へ

- アレルギー専門外来についてはこちらをクリックして下さい・・・アレルギー専門外来へ

- 胃カメラについてはこちらをクリックして下さい・・・胃内視鏡診療についてへ

- 大腸カメラについてはこちらをクリックして下さい・・・大腸内視鏡診療についてへ

- 性感染症検査についてはこちらをクリックして下さい・・・性感染症検査(STD検査)へ

- メンズヘルス外来についてはこちらをクリックして下さい・・・メンズヘルス外来(男性型脱毛症・勃起不全症)へ

◆当院は内科を中心とした総合的診療および糖尿病・消化器内科・皮膚科・泌尿器科の専門的診療を行なっております。

肥満、糖尿病、高血圧、高脂血症は「死の四重奏」と呼ばれ、脳卒中や心筋梗塞といった恐ろしい病気の引き金になることがあります。当院ではこうした生活習慣病やメタボリックシンドロームの早期発見と治療を目指して、各種の健康診断や人間ドック、栄養指導や運動指導といった生活改善プログラムを充実させております。健康相談も実施しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

診療時間変更のお知らせ

12時から14時までは検査を行いますので、午後診療は14時からとなります。

お間違えない様ご来院ください。宜しく御願い致します。

お役立ち医療情報!

当院ではスーパーライザーによる光線照射治療法を行っております!

スーパーライザーは、温かい赤い光(近赤外線)で障害のあるところの血行を改善し症状を緩和してくれます。

また、神経に直接作用してストレスなどで緊張している神経を平常な状態にもどすことにより多くの病気に治療効果を発揮します。

スーパーライザーは、体の奥まで入る特殊な光を利用して治療を行うものです。

- 鎮痛・消炎(痛みと腫れがひく)効果

- 自分で病気を治そうとする能力を引き出す効果

主な適用症

- 筋肉・関節疾患

関節痛、腰痛、筋肉痛、肉離れ、捻挫 - 支配領域

帯状疱疹、反射性交感神経萎縮症(カウザルギー、幻肢痛、断端痛) - 頭部疾患

頭痛(片頭痛、筋収縮性頭痛、群発頭痛、側頭動脈炎)、脳血管攣縮、脳血栓、脳梗塞、円形脱毛症 - 眼疾患

網膜血管閉塞症、網膜色素変性症、視神経炎、角膜潰瘍、緑内障、アレルギー性結膜炎、飛蚊症、眼精疲労 - 耳鼻科疾患

アレルギー性鼻炎、急性・慢性副鼻腔炎、突発性難聴、メニエール病、鼻閉症、扁桃炎、耳鳴、咽喉頭異常感症、嗅覚障害、花粉症 - 口腔疾患

抜歯後痛、舌痛症、潰瘍性口内炎 - 上肢疾患

上肢血行障害(レイノー病、レイノー症候群、急性動脈閉塞症、バージャー病)、頸肩腕症候群、外傷性頚部症候群、胸郭出口症候群、肩関節周囲炎、術後性浮腫(乳房切断後症候群)、骨折、テニスひじ、腱鞘炎、頚椎症、腕神経ニューロパチー、(外傷性.術後)、強皮症、関節炎、多汗症、凍傷、凍瘡、肩こり - 心臓疾患

心筋梗塞、狭心症、洞性頻脈 - 呼吸器疾患

慢性気管支炎、肺栓塞、小児喘息 - その他

痔核、便秘、不眠症、冷え性、自律神経失調症

性感染症検査(STD検査)

性感染症(STD)とは、性行為によって、皮膚や粘膜を通して感染する病気の総称です。

放置しておくと不妊の原因になるものや、カラダに重大なダメージを与えるものもあります。

何か異常を感じたり、不安を感じる場合は、検査をお勧めします。

性感染症(STD)の対処方法としては、早期治療です。治療が遅れれば、それだけ症状が悪化していきます。

早期治療を実現するためには、感染を早期発見しなければなりません。早期発見をするためにも定期的な検査をお勧めします。

性感染症(STD)検査結果報告検査の種類によって2~4日程度かかるものもあります。結果についてはスタッフにお尋ねください。

また症状によっては保険診療による専門的治療も可能です。お気軽にご相談下さい。

| セット内容 | 検査内容 | 金額 |

|---|---|---|

| STDセットA(女性) | クラミジア、淋菌、カンジタ、トリコモナス、HIV、梅毒 | 10,000円 |

| STDセットA(男性) | クラミジア、淋菌、HIV、梅毒 | 10,000円 |

| 肝炎セットB(B肝+C肝) | B型肝炎(HBs抗原)、C型肝炎(HCV抗体) | 5,000円 |

※各セットの組合わせも可能です。

| 検査 |

概要 |

検査方法 |

|---|---|---|

| クラミジア |

感染していても症状に現れないことが多く、将来不妊症、子宮外妊娠、流産の原因になることもあります。 |

尿検査 |

| 淋菌 |

排膿や排尿時痛があります。頻尿、帯下、腹痛などの症状が起こります。 |

尿検査 |

| カンジタ |

妊娠中や体調の変化でなることがあり、痒み、帯下などの症状があります。 |

女性看護師採取 |

| トリコモナス |

黄白色っぽい液状のおりものが多量に出ます。外陰部のかゆみがあります。 |

女性看護師採取 |

| HIV |

感染の機会から3か月後に血液検査でわかります。 |

採血 |

| 梅毒 |

トレポネーマの細菌感染によって生じる性感染症です。潜伏期の後、リンパ節や性器等にしこりが出来ますが痛みはありません。 |

採血 |

| B型肝炎(HBs抗原) |

B型肝炎は母子感染、性感染症などが原因です。 |

採血 |

| C型肝炎(HCV抗体) |

最近ではピアスの穴あけや性感染症によりC型肝炎ウイルスに感染する事があります。 |

採血 |

| お電話のでのご予約・お問合せはこちら 月曜~金曜 9:00~18:00 土曜 9:00~15:00 TEL:0955-72-8265 |

メンズヘルス外来(男性型脱毛症・勃起不全症)

男性型脱毛症(AGA)、勃起不全症(ED)など、男性のお悩みを解決するための外来を行っております。

自由診療になりますので初診料、もしくは再診料に加え治療費は100%自己負担となりますが非常に有益なものとなっております。

ED(勃起機能障害)治療

EDは糖尿病などの基礎疾患がある場合や加齢などが関係しますが、最近ではそれと関係なく比較的若い方にも増加しています。

ED発症にはストレス、不規則な生活、過労働、睡眠不足、栄養バランスなどが影響しています。

ED治療の基本はこれらの生活習慣からくる原因を出来るだけ改善していくことが大切です。

当院では患者様と一緒になって治療に当たり、十分なカウンセリングのもと投薬を行っていきます。

一人で悩まないでお気軽にご相談ください。

ED治療薬(肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)の血液検査を行ないます)

| バイアグラ処方料 | ||

|---|---|---|

| バイアグラ(初診) | 25mg 4錠 | 10,000円 |

| バイアグラ(再診) | 25mg 6錠 | 9,000円 |

| バイアグラ(再診) | 50mg 6錠 | 10,000円 |

| シルデナフィル(バイアグラ ジェネリック薬)処方料 |

||

|---|---|---|

| シルデナフィル(初診) |

25mg 4錠 | 8,000円 |

| シルデナフィル(再診) |

25mg 6錠 | 5,000円 |

| シルデナフィル(再診) |

50mg 6錠 | 6,000円 |

| シアリス処方料 |

||

|---|---|---|

| シアリス錠(初診) |

20mg 4錠 |

12,000円 |

| シアリス錠(再診) |

20mg 6錠 |

12,000円 |

AGA(男性型脱毛症)

AGA(男性型脱毛症)の主な原因は男性ホルモンから作られるDHTです。

このDHTが毛根に作用すると、毛髪が細くなり抜け毛や薄毛の原因となります。

当院では現在、AGAに対する飲む薬としてザガーロを使っています。

ザガーロ(デュタステリド)0.5mgカプセル

従来発売されていたプロペシア(フィナステリド)と比較して、より高い発毛効果と育毛効果が確認されているAGAのお薬です。既存のプロペシア(フィナステリド)で効果を感じられない方、より高い育毛・発毛効果を得たい方にお勧めです。

| ザガーロ(デュタステリド)処方料 |

||

|---|---|---|

| ザガーロ |

0.5mg 30錠 |

30日分 11,000円 |

※医師の診察を受けた際は、処方がなかった場合でも所定の初診料、再診料がかかります。

| お電話のでのご予約・お問合せはこちら 月曜~金曜 9:00~18:00 土曜 9:00~15:00 TEL:0955-72-8265 |

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● |

| 午後 | ● | ● | ● | ※ | ● | ▲ |

■診療時間

午前 9:00~12:00

午後 14:00~18:00

▲土曜は15:00まで

■休診日 日曜、祝日

午後は14:00からの診療になります。

※木曜は訪問診療を行っております。

医院内で診療をご希望の場合は、お電話にてご相談ください。